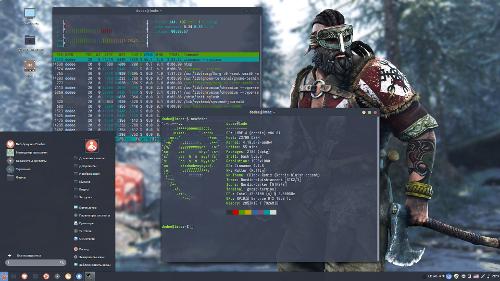

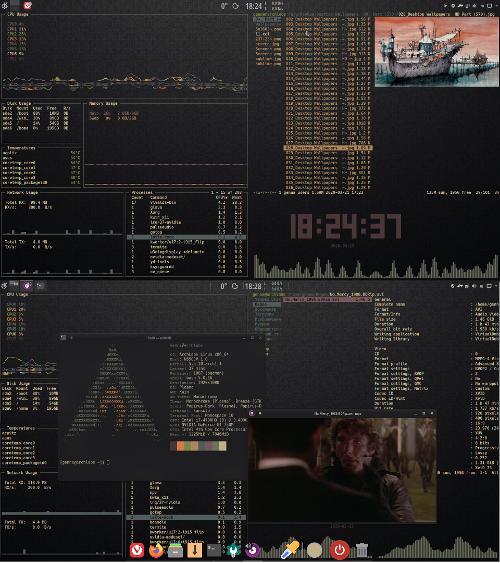

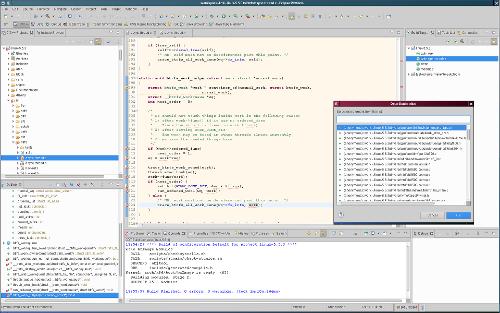

OS: KDE neon 5.18

Kernel: x86_64 Linux 5.3.0-40-generic

Uptime: 12h 46m

Packages: 2262

Shell: bash

Resolution: 1366x768

DE: KDE 5.67.0 / Plasma 5.18.2

WM: KWin

GTK Theme: Breeze-Dark [GTK2/3]

Icon Theme: breeze-dark

CPU: Intel Core i3-2350M @ 4x 2.3GHz

GPU: GeForce GT 540M

RAM: 5480MiB / 11890MiB

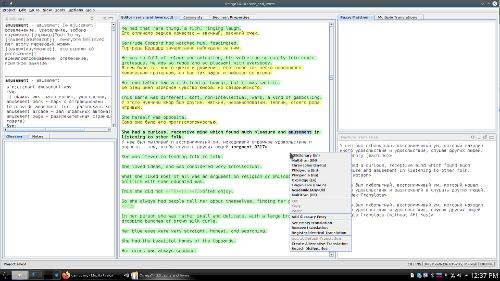

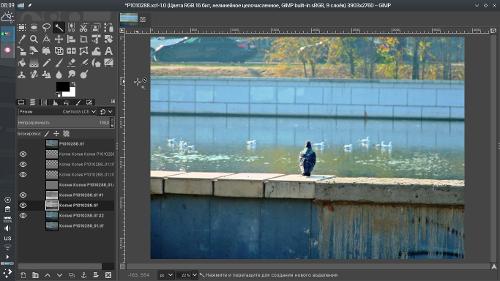

День был солнечный, а над каналами была такая весьма специфичная дымка, которая смотрится, конечно, прикольно, но фоткается, в основном, плохо. Чайки на этих каналах бывают всегда, но в тот день их было МНОГО. Вот я, зная, что 99% получится мутняк, всё же сделал несколько кадров. Пересматривал, что я забыл выкинуть и наткнулся на это. Стало интересно попробовать сделать из этого более или менее приличную фотку.

В Darktable была подтянута гистограмма, удалены шумы. Хоть и мало там шумов было, но в нерезкости вообще какие-либо шумы отвратительны. Ну, ладно, иногда как раз с шумчиком-шумочечком веселее, но это очень уж иногда. В версии 2.6.2 обратил внимание на новый шумодав Raw, который, вроде бы, работает до дебайеризации, а не после. Его и использовал. Сохранил два файла, один с шумодавом, другой без, чтобы шарпить.

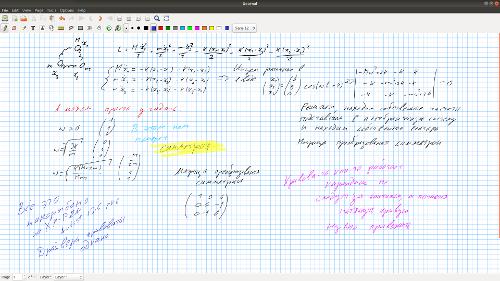

Теперь, собственно, GIMP.

Открыл тот файл, где шум убран.

Сделал копию слоя. Использовал монохромный микшер каналов. Давно убедился: чтобы получить хорошую цветную фотку, надо для начала сделать хорошую черно-белую. Тут мне бывает полезен опыт из тех времен, когда цветные фотки были роскошью, а при съемке на черно-белую пленку использовались разноцветные светофильтры. Однако, в этот раз не всё так просто. Фотка пока что не столько мутная, сколько «серая». Покрутил кривые, «солнечность» удалось вернуть, но в тенях стало черно́. Дальнейшее издевательство кривыми могло сделать или опять «серо», или вырвиглазно.

Вспомнил древний прием кунг-фу. Сделал копию исходного слоя, извлек с инверсией самый ровный канал (в этот раз, как и чаще всего, зеленый), размыл гауссом ~30-50 пикселей, наложил на черно-белый слой рассеянным светом. Непрозрачность слоя в этот раз поставил ~90%. А обычно-то это работает ~ с 30%. Если больше - или «серое» получается, или ореолы лезут, или эдакая паршивая эйчдиэристость. Вобщем, теперь и контраст есть, и тени со светами при деталях. Что характерно, в Photoshop есть инструмент «Тени и света». Есть это и в Darktable, и в GIMP. Однако, или я их крутить не умею (ога, два движка), или... Короче, я или кривыми это делаю, или вот таким древним кунг-фу.

Мутняк на переднем плане не нужен. Дымка нужна, а мутняк - нетЪ! Новым слоем вставил тот файл, что без шумодава. Дальше просто: несколько высокочастотных фильтров, да с гауссом. В принципе, то же самое хорошо знакомое, а многими уже́ выкинутое на помойку истории «частотное разложение». Однако, воду, чаек и тот берег шарпить нефиг. Можно было маски-фигаски, можно замазывание 50% серым, но в этот раз в шарпящих слоях там просто дырки. Ага, на переднем плане шумы вылезли. Но вот не уверен: если не знать изначально, или не искать-рыскать специально, будут ли это шумы, или это будет текстура бетона?...

А как же цвет? Сделал еще копию исходного слоя, покрутил цвета, не обращая внимания на яркость и контраст. Это гораздо легче, чем в одном изображении крутить и свет, и цвет, что часто вообще невозможно. Подложил этот цветной слой под тот черно-белый, на котором кривые крутил. Поменял режим черно-белого слоя на «Светлота LHc» (в Фотошопе называется просто «Яркость»).

Снимок сделан суперзумом. 260мм в 35мм эквиваленте. В таких условиях часто лезут дифракции. Тут они и вылезли. Упомянул я про них потому, что при таком способе работы с цветом убрать их не просто, а очень просто. Но вот тут как и с шумами, и с прочими дефектами: иной раз в них и прикол. То же боке, например, вообще-то - дефект. Посмотрю, может, уберу. Или вообще фотку выкину - это же просто эксперимент.

Если бы я заранее знал, что я хочу получить из этой очень неудачной в техническом плане фотки, на все эти операции ушло бы минут десять, пятнадцать. Вот такой GIMP, на старом ноутбуке с матрицей 1366x768.

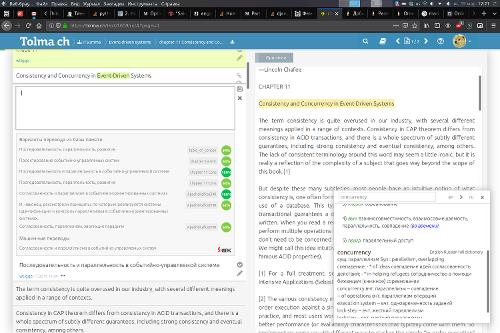

>>> Просмотр

(1366x768,

954 Kb)