Пользовательские сервисы OpenRC: инструкция по применению

Как я уже писал раньше, в систему инициализации OpenRC недавно добавлена возможность запускать сервисы в пользовательской сессии. В этой статье я покажу, как этим пользоваться, на примере pipewire в Alpine Linux.

Что было раньше

Раньше в пакете с pipewire поставлялся (и до сих пор поставляется) скрипт /usr/libexec/pipewire-launcher, который предлагалось прописывать в конфиге sway. Особенность этого сетапа в том, что после остановки Sway все запущенные им в background процессы оставались висеть в памяти, и перед последующим запуском их предлагалось прибивать с помощью pkill. Не говоря уже про полное отсутствие логов, их не было.

Чтобы решить эти проблемы, нужно запускать pipewire в пользовательской сессии под супервизором. Собственно я так и делал при помощи s6, однако добавление пользовательских сервисов в OpenRC, а также соответствующих конфигов в пакеты в репозиториях Alpine позволяет отказаться от этих скриптов и пользоваться тем, что поддерживают мейнтейнеры дистрибутива.

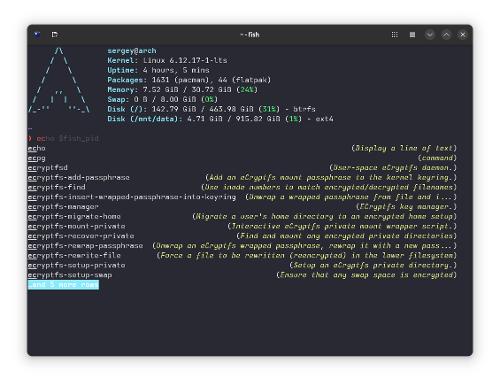

Версии

Пользовательские сервисы были добавлены в OpenRC 0.60. Версия в репозиториях Alpine Edge на данный момент - 0.60.1. Используется pipewire 1.4.1 и wireplumber 0.5.8.

Зависимости

Для поддержки пользовательских сервисов нужно установить пакет openrc-user. Он содержит необходимые исполняемые файлы (openrc-user и openrc-user-pam), а также PAM-модуль pam_openrc.so.

PAM

Есть два способа запуска пользовательской сессии OpenRC: как сервис

$ doas rc-service user.${USER} start

и через PAM.

Предпочтительным является второй способ. Для того чтобы им воспользоваться, нужно подключить соответствующий PAM-модуль стандартным способом:

$ cat /etc/pam.d/base-session

# ...

-session optional pam_rundir.so

session optional pam_openrc.so

Если $XDG_RUNTIME_DIR не создается автоматически, то нужно об этом позаботиться. Для этого я применяю еще один модуль pam-rundir (есть в репозиториях).

Перезагружаемся и проверяем, что пользовательская сессия работает:

$ rc-status --user

После этого можно запускать сервисы.

Запуск сервиса

В репозитории Alpine Linux уже начали добавлять файлы конфигурации пользовательских сервисов для разных пакетов, поэтому руками ничего писать не надо (если вы конечно не хотите запилить что-то свое кастомное):

$ rc-update --user add dbus default

Эта команда заставляет dbus автоматически запускаться при старте пользовательской сессии, являясь аналогом systemctl --user enable dbus. Симлинки на включенные сервисы располагаются в папке ~/.config/rc/runlevels, а сами конфиги лежат в /etc/user/init.d и /etc/user/conf.d.

Переменные окружения

DBus относится к типу сервисов, которые должны устанавливать особую переменную окружения, в данном случае $DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS, для всех кто от них зависит. К таким зависящим относятся пользовательские сервисы и Sway. Раньше был только Sway, и подобная зависимость легко решалась тем что он запускался как потомок dbus-run-session:

cat /usr/share/wayland-sessions/sway.desktop | grep dbus

Exec=dbus-run-session /usr/bin/sway

Однако сейчас такой фокус не пройдет, потому что пользовательские сервисы запускаются независимо от Sway. И больше того, в OpenRC пока нет механизма, позволяющего сервисам подтягивать переменные окружения из их зависимостей. PR создан, но пока не смержен, поэтому $DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS надо устанавливать вручную. Для этого предлагается использовать следующий кусок кода:

$ source /etc/user/conf.d/dbus

$ # в файле содержится вот такое:

$ cat /etc/user/conf.d/dbus

export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=$XDG_RUNTIME_DIR/bus"

Прописываем его перед запуском Sway, убрав там dbus-run-session, а также в conf.d всех релевантных пользовательских сервисов.

pipewire

Наконец, после всех этих манипуляций, можно запускать pipewire:

$ rc-update --user add pipewire default

$ rc-update --user add wireplumber default

$ rc-update --user add pipewire-pulse default

…работает! Для себя я сделал вывод, что несмотря на то что реализованы еще не все желаемые фичи, такой сетап уже вполне пригоден к использованию. На данный момент пользовательские сервисы добавлены для следующих пакетов в репозиториях Alpine:

- gnome-keyring

- kanshi

- pipewire

- wireplumber

- wlsunset

- dbus